- 亡くなった人(被相続人)が借金していた会社から電話がきたり郵便物が届いたりするのですが、その件について会社に連絡をしても問題はないでしょうか?

-

相続放棄をお考えの場合には、ご自身で借金していた会社(債権者)に連絡を取ることは避けましょう。

アディーレにご依頼いただた際は債権者に対し受任通知を送付し、お客さまが相続放棄をする、もしくはすでにした旨をお伝えします。

- 疎遠だった親族が亡くなったのですが、自分が相続人かどうか知りたいです。

-

相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要がありますが、相続人が多数にわたる場合には取得すべき戸籍謄本が膨大な量になることも少なくありません。

アディーレにご依頼いただければ、面倒な戸籍収集の手続をすべて代行します。

- 相続の手続を進めるにあたりどんなことに注意すればいいですか?

-

相続手続を行う際は、以下の点に注意すべきです。

- 期限のある手続を意識する

- 相続財産の調査は正確に行う

- 相続人同士で安易な約束をしない

- 勝手に財産を処分しない

期限のある手続を意識する

手続によっては、法律上、期限が定められているものがあります。【期限のある手続の例】

相続放棄:自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内

相続税申告:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内期限を過ぎると、多額の借金を背負うことになったり、罰金などのペナルティが発生したりするおそれがあります。

相続財産の調査は正確に行う

財産の全体像を把握しないまま遺産分割を進めると、あとから多額の借金が発覚するリスクがあります。相続人同士で安易な約束をしない

口約束だけで財産の分け方を決めると、「言った・言わない」のトラブルになりがちです。必ず相続人全員で話し合い、法的に有効な「遺産分割協議書」として書面に残しましょう。勝手に財産を処分しない

相続人の一人が勝手に預金を引き出したり、不動産を売却したりすることは、法律上許されませんし、ほかの相続人とのトラブルに発展するおそれもあります。

- 相続が発生したら何から始めたらいいですか?

-

相続が発生した(被相続人が亡くなった)場合、まずは以下の手続を行いましょう。

- 死亡届の提出と葬儀の手配

- 遺言書の確認

- 相続人と相続財産の調査

死亡届の提出と葬儀の手配

医師から「死亡診断書」を受け取ったら、死亡の事実を知った日から7日以内に、「死亡届」を役所へ提出します。

これが受理されないと火葬が許可されません。並行して、葬儀社と連絡を取り、葬儀の準備も進めましょう。上記の死亡届の提出も、葬儀社がしてくれることがあります。

遺言書の確認

次に、遺言書の有無の確認です。遺言書があるかどうかで、その後の対応が変わってくるためです。

遺言書は、まず自宅や貸金庫などを探しましょう。場合によっては、法務局に保管されている可能性もあります。相続人と相続財産の調査

その後の手続に備えて、相続人と相続財産の調査も行っておきましょう。

特に相続財産は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産についても正確に把握する必要があります。この調査を怠り、あとから新しい相続人や相続財産が見つかると、手続に支障をきたすおそれがあります。

- 相続人の範囲を知りたいです。

-

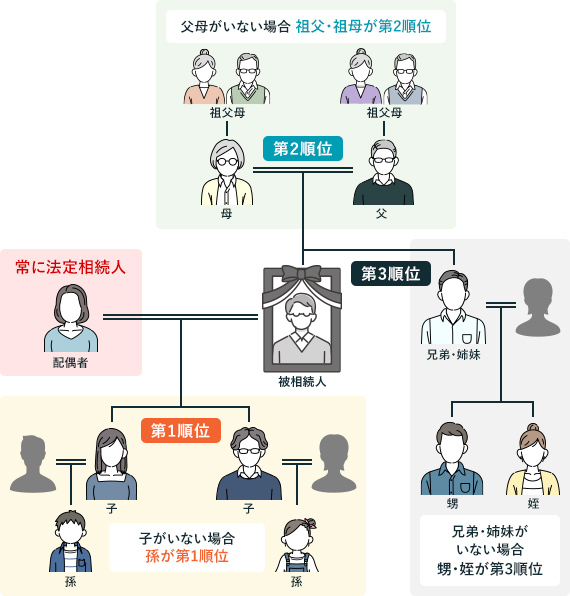

法律で定められた相続人(法定相続人)は、誰が相続するか優先順位が決まっています。

まず、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の親族は、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。

【第1順位】子 (子が亡くなっている場合は孫)

【第2順位】父母 (第1順位がいない場合)

【第3順位】兄弟姉妹 (第1順位も第2順位もいない場合)下の順位の人は、上の順位の人が1人もいない場合に限り、初めて相続人になることができます。

たとえば、お子さんがいる場合、ご両親やご兄弟は相続人にはなりません。

- 内縁の妻や、籍を入れていない子どもは相続人になりますか?

-

法律上の婚姻関係などによって、異なってきます。

①内縁の妻(事実婚のパートナー)の場合

法律上の婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者には、残念ながら相続権がありません。 たとえ長年連れ添い、生計をともにしていたとしても、法律上の相続人になることはできません。

財産を遺したい場合は、必ず遺言書を作成し、「遺贈する」というかたちで意思を記しておく必要があります。

②籍を入れていない(婚外子の)お子さんの場合

この場合は、ご両親との関係性によって異なります。

【母親との関係】

母親とは、出産の事実によって法律上の親子関係が明確なため、常に相続人になります。【父親との関係】

父親がそのお子さんを「認知」しているかどうかが重要です。

「認知届」を役所に提出し、法律上の親子関係が認められていれば、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子とまったく同じ立場の相続人になります。もし認知がされていない場合は、父親の相続人になることはできません。

- 法定相続分とは何ですか?

-

法定相続分とは、遺言書がない場合に、誰がどのくらいの割合で財産を相続するのかを法律で定めた、遺産の取り分の目安です。

法定相続分は、誰が相続人になるかの組み合わせによって、割合が異なります。

具体的には、以下のように定められています。

ただし、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分以外の割合で分けることができます。

- 相続人に認知症の人がいますが、相続の手続は進められますか?

-

その方の意思能力(物事を理解し、判断する能力)の状態により異なりますが、基本的に手続を進めることはできません。

というのも、遺産分割協議(誰がどれだけ遺産を受け取るかの話合い)ができなくなるからです。

遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解し、合意することで初めて有効になるため、意思能力が不十分な方がいらっしゃる場合、手続を完了できません。そのため、以下のような対応が必要になります。

①遺言書があれば、その内容に従う

もし、亡くなった方が「誰にどの財産を相続させるか」を具体的に指定した有効な遺言書を遺していれば、原則として遺産分割協議は不要です。

そのため、認知症の方がいらっしゃっても、遺言書の内容に沿って手続を進められます。②成年後見制度を利用する

遺言書がない場合は、裁判所に申立てを行い、ご本人の代理人となる「成年後見人」を選任してもらう必要あります。

成年後見人には、ご本人に代わって遺産分割協議に参加する権限が与えられるので、相続手続を進められるようになります。

- 相続の対象となる相続財産には、どのようなものが含まれますか?

-

代表的なものとしては、不動産や預貯金など(プラスの財産)が挙げられますが、実は被相続人の借金や未払いのローンなど(マイナスの財産)も対象になります。

具体的には、以下のとおりです。

【プラスの財産】

- 現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金

- 宅地、農地、住宅、店舗、借地・借家権

- 自動車、家具・家電、貴金属、美術品

- 慰謝料請求権、損害賠償請求権、著作権 など

【マイナスの財産】

- 借金、住宅ローン、クレジットカード利用残高

- 未払いの所得税や住民税、固定資産税、自動車税

- 未払いの水道光熱費や医療費、買掛金 など

一方で、相続の対象にならないものは以下のとおりです。

- 仏壇、墓石、弔慰金(※1)、香典、家系図

- 年金や生活保護の受給をする権利など

- 死亡保険金、死亡退職金(※2)

※1金額次第では、死亡退職金とみなされて課税される場合もあります。

※2受取人が指定されている、もしくは、約款に「受取人は法定相続人」と記載されている場合です。

- 相続人に行方不明の人がいますが、相続の手続は進められますか?

-

行方不明の相続人を無視して、相続手続を進めることはできません。

相続手続の1つに、遺産分割協議(誰がどれだけ遺産を受け取るかの話合い)がありますが、その協議には相続人全員の合意が必要になるためです。したがって、まずは戸籍などから現住所を調べて、手紙や電話などで連絡を試みましょう。それでも、連絡が取れない場合は以下の対応を検討します。

①不在者財産管理人を選任する

行方不明の方が存命と思われる場合に利用する方法です。

裁判所に申立てをして、行方不明の方の代理人となる「不在者財産管理人」を選任してもらいます。選任された不在者財産管理人が、相続人の代わりに参加することで、遺産分割協議を成立させることができます。

②失踪宣告を申し立てる

行方不明から長期間(原則7年以上)が経過し、生死がわからない場合に利用する方法です。

裁判所に申立てをして、「失踪宣告」という手続を行います。失踪宣告が認められると、その方は法律上死亡したものとして扱われるため、その方の相続人が代わりに遺産分割協議に参加できるようになります。

まずはお気軽にご相談ください。

朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中

0120-818-121