- 遺言書に書かれた内容に納得がいかない場合、どうすればいいですか?

-

遺言書は故人の意思を示す重要な書類であり、原則としてその内容が最優先されます。

しかし、内容に納得できない場合には、いくつかの対抗手段が考えられます。①遺言の無効を主張する

②相続人全員で遺産分割協議を行う

③遺留分を請求する(遺留分侵害額請求)①遺言の無効を主張する

遺言書が法的に無効となるケースは、主に以下のとおりです。

署名や押印がないなど、法律で定められた形式を守っていない

認知症などで、遺言の内容を理解・判断する能力がなかった状態で作成された

他人によって偽造されたり、脅されて無理やり書かされたりした②相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分けることができます。

③遺留分を請求する(遺留分侵害額請求)

遺留分とは、法律上、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された取り分のことです。

遺言によってこの遺留分が侵害されている場合、財産を多く受け取ったほかの相続人などに対し、侵害された分の金額を請求することができます。

- 遺産分割協議に応じてくれない相続人がいます。

-

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立せず、遺産の分配や不動産の名義変更ができません。

その場合は、以下のように対応していくべきです。①改めて話合いをする

②遺産分割調停

③遺産分割審判①改めて話合いをする

なぜ協議に応じてもらえないのか、理由をよく確認しましょう。

「忙しいから」、「相続に興味がないと」といった理由であれば、改めて協力をお願いすることで解決できる場合もあります。当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士に交渉を依頼する方法を検討しましょう。

弁護士が間に入ることで、相手方も冷静になり、話合いが進展する可能性が高まります。②遺産分割調停

交渉でも解決しない場合は、「遺産分割調停」を申し立てます。

調停は、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、双方の意見を聞きながら、話合いによる合意を目指す手続です。③遺産分割審判

調停が不成立となった場合は、「遺産分割審判」に移行します。

審判では、裁判官が一切の事情を総合的に判断し、最終的な遺産の分割方法を決定します。

この決定には法的な強制力があり、その内容に従って遺産を分割することになります。

- 兄弟が、被相続人の預貯金を勝手に引き出していました。どう対応すればいいですか?

-

預貯金を勝手に引き出すなどの「使い込み」が疑われる場合は、以下のように対応すべきです。

①証拠を確保する

②本人に説明を求める

③遺産分割協議を行う

④法的手続を検討する①証拠を確保する

被相続人の口座の取引履歴など、使い込みの事実を客観的に証明できる証拠を準備します。

②本人に説明を求める

証拠をもとに、引き出した兄弟に対してお金の使い道を具体的に説明するよう求めます。たとえば被相続人の入院費など、正当な使い道を主張された場合は、証拠として領収書などを見せてもらいましょう。

③遺産分割協議を行う

納得できる説明が得られない場合は、遺産分割協議を行います。

そして、使い込まれた額を遺産に含めて全体の遺産額を計算し、各相続人の取り分を改めて決めるようにします。④法的手続を検討する

協議がまとまらない場合は、裁判所を通した手続(「遺産分割調停・審判」や、「不当利得返還請求訴訟」など)を検討することになります。

ただし、使い込みの問題は当事者間での解決が難しい場合も多いため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

- 遺留分侵害額請求の時効はいつまでですか?

-

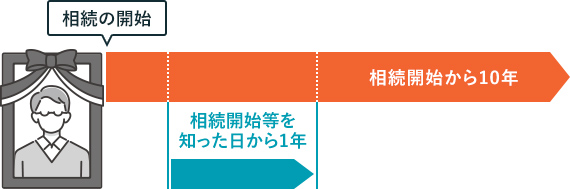

遺留分侵害額請求権には、2つの時効があり、「相続の開始と遺留分侵害を知ったときから1年」もしくは「相続の開始から10年」です。

どちらか一方でも過ぎてしまうと、権利を主張できなくなってしまいます。①相続の開始と遺留分侵害を知ったときから1年

遺留分を請求する権利は、以下の両方を知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。

相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)

自分の遺留分を侵害する贈与や遺言があったこと

なお、上記の時効については、相手方に対して「遺留分を請求します」という明確な意思表示をすることで、時効を中断させる(権利を確定させる)ことが可能です。②相続の開始から10年

遺留分が侵害されていることを知らなかった場合も、相続の開始から10年が経過すると、権利は完全に消滅してしまいます。

ただし、時効の起算点の判断は難しい場合も多いため、「遺留分が侵害されている」と思われた時点で、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

- 遺産分割協議がまとまらないのですが、どうすればいいですか?

-

当事者同士での解決が難しい場合は、法的手続を検討する必要があります。

①弁護士に相談・依頼する

②遺産分割調停を行う

③遺産分割審判を行う①弁護士に相談・依頼する

まずは、相続問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。

法的観点から、公平かつ現実的な解決策を提案してもらえる可能性があります。話合いが長期化すると、心身ともに疲弊することも多いため、早い段階で一度相談されるとよいでしょう。

②遺産分割調停を行う

弁護士が間に入ってもまとまらなければ、「遺産分割調停」を検討します。

調停は、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、相続人それぞれの意見を聞きながら、話合いによる円満な解決を目指す手続です。③遺産分割審判を行う

調停も不成立となった場合は、「遺産分割審判」に移行します。

審判では、裁判官がさまざまな事情を考慮して、遺産の分割方法を決定します。この決定には法的な強制力があります。

- ほかの相続人から遺産分割協議書への署名を急かされています。どうすればいいですか?

-

まず、安易に署名・押印することは絶対に避けてください。

遺産分割協議書は、法的に強力な効力を持つ契約書なので、あとからその内容を覆すことは非常に難しいからです。急かされたからといって、すぐに署名する義務などありません。

まずは、以下の点を慎重に確認してください。- 提示されている遺産のリスト(財産目録)に漏れや間違いはないか

- 提示されている分割内容に、ご自身が心から納得できるか

不動産や株式など評価が難しい財産が含まれていたり、少しでも疑問や不安な点があったりする場合は、必ず署名する前に、弁護士へ相談されることをおすすめします。

- 遺産分割調停や審判の手続を依頼できますか?

-

ご依頼いただけます。

遺産相続の問題に詳しい弁護士が対応させていただきます。

遺産分割に関するご相談も無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

まずはお気軽にご相談ください。

朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中

0120-818-121